정서영: 공기를 두드려서

contents

정서영: 유령과 더불어 김장언

사물의 네트워크 김해주

전시의 시간: 정서영 현시원

editorial

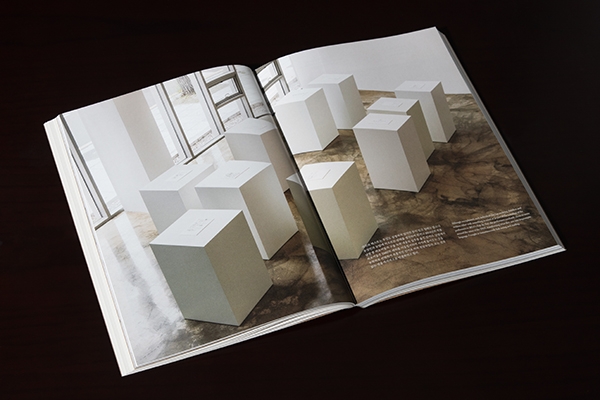

정서영: 공기를 두드려서는 2020년 5월 12일부터 7월 5일까지 바라캇 컨템포러리에서 진행된 정서영 작가의 개인전 도록이다. 책은 크게 두 부분으로 나뉜다. 하나는 전시에 대한 기록으로 정서영: 공기를 두드려서에서 선보였던 27개 작품과 전시 전경 사진, 그리고 각각의 작품에 대한 작가의 말이 수록되어 있다. 다른 하나는 김장언, 김해주, 현시원 세 명의 큐레이터/비평가가 쓴 작가론이다.

김장언의 정서영: 유령과 더불어는 정서영의 작업적 변화를 그의 활동 초기인 1990년대로 거슬러 올라가 통시적으로 추적하고, 이를 통해 정서영의 조각이 해왔던 것은 무엇인지를 ‘유령론’이라는 관점으로 서술한다. 글에 따르면 정서영에게 있어서 조각은 그 자체로 환영인 유령이며 조각가로서의 정서영은 이 유령과의 거리를 만들어 내고자 한다. 김해주는 사물의 네트워크를 통해 정서영의 조각이 정지해 있음에도 불구하고, 마치 ‘춤’처럼 끊임없이 움직이는 복잡한 운동으로 인지된다는 점을 상기시키며 시간성과 운동성을 가진 사물의 수행적 가치를 설명한다. 모든 무대는 관객이 필요하듯 정서영의 조각 또한 작품 앞에선 이들이 움직이는 주체이기를, 사물과 사물을 둘러싼 네트워크의 복잡성 전체를 인지하기를 요청한다고 말한다. 현시원은 전시의 시간: 정서영에서 전시를 특수한 상황으로 만드는 정서영의 조각적 선택에 주목한다. 이를 통해 정서영에게 조각이라는 개념이 단지 물질을 형태로 조형하는 것이 아니라 사물의 상황을 다루는 방법의 총체라고 여긴다.

세 필자는 정서영의 작업 세계, 그의 조각으로 다가가기 위해 저마다의 입구를 연다. 하지만 이들은 정서영의 조각은 ‘어떤 것과 무엇’ 사이의 ‘거리를 만드는 것’이라는 이해의 지점에서 한데 만난다. 정서영의 조각이 모든 것과의 거리를 조정하는 것이라면, 독자는 정서영: 공기를 두드려서에 수록된 글들이 그러했듯 아직 밝혀지지 않은 조각적 간격을 찾는 일에 함께할 수 있을 것이다.

책에는 세 글에서 언급된 정서영의 과거 작품 도판 또한 충실히 실렸다. 세 글의 저자는 자신의 비평적 견해를 서술하기 위해 저마다 정서영의 작품을 다루는 ‘보기’의 프레임과 순차를 설정하는데, 이는 작품을 이해하는 방법이기도 하다는 점에서 중요하다. 따라서 각 글이 주요하게 사용한 인식의 프레임과 순차의 특성을 참조해 도판을 배치하여 시각적 이미지에 대한 읽기로도 정서영의 작업에 대해 여러 방향의 앎이 생성되도록 서사화했다.

이는 책 자체에 대해서도 적용되는 맥락이다. 책 표지는 이번 전시에서 선보인 작품 검붉은색, 그것(2020)의 종이봉투를 닮았다. 이 종이봉투에는 열쇠 모양이 흔적처럼 찍혀 있다. 흔적을 담은 사물은 우리에게 끊임없이 힘의 작용에 대한 추측을 요구한다. 마찬가지로, 시간이 흐름에 따라 이 책 정서영: 공기를 두드려서는 누구도 기대하지 못한 일을 겪어 나갈 것이며 그 흔적을 고스란히 표면에 쌓아나갈 것이다. 이 책은 전시에 대한 기록이기도 하지만, 시간을 박제하고 그 안에 담긴 것을 섣불리 의미화 하기보다는 그 자체로 정서영의 조각과 함께 놓여 독자로 하여금 끊임없이 거리를 환기시키는 사물이 되려 한다.

editorial note

• 소설이나 시는 책이 곧 예술 작품이 된다. 그러나 미술에서 책은 언제나 작품에 대한 것, 혹은 관한 것이 된다(물론 예외적인 경우들이 있는데, 하나는 책 자체가 작품이 되는 경우이고, 다른 하나는 책을 오직 하나의 특정한 장소에서만 볼 수 있는 경우이다) 이것이 미술에서 책을 만드는 일을 하며 가장 염두에 둬야 할 조건이다. 책이 출현한다는 것은 책이 담으려 하는 대상과 필연적으로 긴장을 생성한다는 것을 의미한다. 나는 이것을 ‘두 개의 신비’라고 생각해 왔다(이 표현은 전현선 작가에 대한 작가론을 쓰면서 사용한 것이다). 책은 작품이라는 대상 그 자체가 될 수 없고 대상과의 관계 속에서 정의된다. 물론 [작품]의 자리에 [전시], [프로젝트], [이벤트]… 등 미술에서 미적 대상이 되는 모든 이름을 넣어도 맞는 말이고 그렇게 이해해야만 한다. 이를 이해하지 않으면 책은 대상이 되려 하는 헛된 시간을 보내게 될 것이다(현대 미술이 다른 문화-예술 영역에 비해 담론적인 이유 중 하나가 인쇄와 출판 문화를 그 발생 초기단계부터 흡수하여 합성되어 왔기 때문이 아닐까 한다. 그러니까 담론은 긴장의 한 양태다). 편집자가 하는 일은 대상과 책 사이에 어떤 긴장을 만들 것인지를 구상하고 설계하고 실제로 긴장을 일으키는 일이다. 여기서부터 편집자의 구체적인 일이 시작된다. 미술 책의 편집자는 책을 만드는 것이기도 하지만 [작품], [전시], [프로젝트]….와(과) 특정한 양태로 긴장을 형성할 사물을 만드는 것이며 이 긴장을 통해 [작품]은 계속해서 새롭게 정의되고 사건을 이어간다. 이것이 편집자가 작품에 관여하는 시간이다.

• 긴장을 설계하기 위한 시작은 [대상]에 대해 총체적으로 이해하는 일이며 그 총체성 안에서 이번 출판은 무엇을 중점적으로 드러낼지 결정해야 한다. 이 과정이 편집자 업무의 대부분의 시간을 차지한다.

• 정서영: 공기를 두드려서 전시장에 들어갔을 때, 방향을 알수 없는 곳에서 들려오는 전자음이 계속해서 거슬렸다. 1층 전시장을 관람하는 내내 그 소리가 미세한 진동으로 따라다녔다. 전시장 2층 가장 안쪽 방에 들어갔을 때 거기에는 세계라는 제목의 두 채널 영상이 루핑되고 있었고 소리는 거기서부터 시작되었음을 알게 됐다. 화면 속 호두는 미동도 없이 가만히 있었지만 그것을 둘러싼 모든 조건은 호두를 단 한순간도 가만히 있는 것으로 두지 않았다. 사물은/세계는 끊임없이 흐르고 흐름의 총체로서 이해되며 세계는 흐름 자체인 진동과 흐름을 추동하는 진동에 대한 이야기라고 생각했고 나는 그것에 빨아당겨지듯 몰두할수밖에 없었다. 도록이 전시를 특정한 형식으로 경험을 재생산하는 일이라면, 나는 이 작품이 책의 가장 가운데에 자리하는 것이 이번 전시를 재생산하는 가장 합당한 선택이라고 생각했다. 책의 정가운데란 코덱스(codex) 형식의 책에 있어서 모든 순차를 고려할 때 가장 깊숙한 장소이다. 그곳에 도달한다는 의미는 책의 첫 장에서 진입해 마지막 장까지 돌아 나오며 책 ‘전체’를 경유해야 한다는 것을 뜻한다. 동시에, 전체를 거치지 않고도 단 한번의 펼침으로도 도달할 수 있는 깊숙한 장소다. 책의 정가운데에서 생각한다면, 책이란 것은 동심원 형태로 퍼져 나가는 것이 된다. 이러한 원리에 따라 책의 구조를 결정했고 세계에서 시작하여 작품들 사이의 자연스러운 배치를 찾아 나갔다. 작품들 사이의 연결은 수없이 많은 조정의 과정을 거치며 흐름을 다독이는 일이다.

• 동심원에서 가까운 곳에는 전시와 관련한 작품을, 바깥쪽으로는 작품과 작가에 대한 텍스트를 놓았다. 작품과 글은 팽팽하고 아슬아슬한 긴장상태일 때 가장 이상적이라고 생각한다. 두 작업은 서로 어깨를 견주며 함께 놓이는 관계다. 책은 그 힘의 관계를 구조화해야 할 필요가 있고 구조를 통해 독자들에게 그 관계를 환기시킬 수 있다.

• 하지만 이 견줌은 구조만으로는 가능하지 않다. 글이 스스로 작품과 견주어야 한다.

• 청탁은 책 안에서 글의 자리와 강도를 느슨하게 제안하는 일이다. 정서영 작가에 대해 논의되어야 할 주요한 측면들을 구체적인 언어로 선별했고, 그것이 적절히 다루어질 수 있는 방법은 무엇인지를 예상해 어설프로 조야하고 연약한 수수깡 집을 만들어 그 집을 잘 지을 수 있을 것 같은(잘 부수고 다시 지을 수 있을 것 같은) 필자를 찾았다. 비평적 글을 청탁하는 경우 저자가 청탁을 온전히 따르지 않아도 되고 또 그래야 하기도 하지만, 그 제안의 제한과 언어는 가능한한 구체적이고 자세히 해야만 한다. 종종 이건 편집자와 저자 사이의 게임 같다는 생각도 한다. 나는 여전히 청탁이라는 것이 신비롭게 여겨지는데, 그것은 진정 모순적이기 때문이다. 기대를 하지만 기대를 배반해야 하고 오해하지 않아야 하지만 오해해야만 한다. 그리고 그 모순이 적절히 산출되었을 때 뭐라 말하기 힘든 묘한 힘을 가진 책을 만드는 것이 가능해진다. 이번 책은 그 과정이 적절히 잘 이루어진 것 같다.

• 책의 재료를 모아 다듬고, 구조와 기능을 설계하는 일은 디자이너와의 대화 속에서 계속해서 조정된다. 이 과정은 청탁과 마찬가지로 기대와 배반의 연속이다. 이 기대와 배반의 과정이 충분히 이어지면 편집자나 디자이너 둘 다에게 있어서 해보지 않았고 예상하지 못했지만 하나의 책만을 위한 구체적인 선택들이 모이게 된다. 이번 책은 디자이너와 편집자 사이에 열 일곱차례 수정안이 오갔다. 그렇게 하나의 책이 고유한 구체성을 가지게 되는 과정이 충분히 충실히 이루어 질 때 책이 그 자신만의 언어와 형식을 가지게 된다고 느꼈다. 이번 책을 만들며 편집이라는 과정은 그 자체로 정서영 작가의 작업을 생각하고 이해하는 방식이기도 했다. 그리고 정서영 작가와의 대화들 또한 책을 만드는 중요한 힘으로 작용했다. 나는 편집을 일종의 문제를 해결하는 방법이라고 이해하는 편인데, 정서영 작가의 작품을 들여다 보고 정서영 작가의 말을 들으며 조각가로서 정서영 작가가 사물의 문제를 다루고 해결하는 과정에 대한 나름의 해석이 편집이라는 문제 해결법에 영향을 주었던 것 같다. 편집자가 가장 가슴이 서늘해질 때는 정답 없는 문제적 상황에 직면하게 될 때이다. 요렇게 문제를 해결했다 싶으면 이상한 곳에서 저렇게 다른 문제가 생긴다. 하지만 정서영 작가가 조각가로서 다루는 사물의 문제란 늘 그러하다는 것을 어렴풋이 짐작하고 나니, 말로 표현은 못하겠지만 문제를 푼다는 느낌보다는 문제를 부순다는 느낌으로 편집의 선택을 했던 몇몇 순간이 있었던 것 같다. 그래서 이번 책을 만드는 과정은 알게모르게 아주 많은 것을 배운 시간으로 기억된다.

• 내가 미술에 관여하는 많은 일 중 책을 만드는 일을 하게 된 건 이런 이유라는 생각이 든다. 미술을 가치로서 다루기 위해 긴장을 만드는 것이 중요하다고 생각하고, 책이라는 사물을 여전히 신비롭다고(모른다고) 생각하고, 편집으로서 문제를 해결하는 시간을 즐거워한다. 그리고 최근 알게 된 건 이것이 모두 규모와 관련있다는 것이다. 책을 만드는 일은 저자와 디자이너, 인쇄 기사 등 적은 사람들과 길고 긴밀한 대화가 가능한 장소이고 합성적 협업이 이루어지는 시간이다. 무언가를 그렇게 만드는 과정이 나에게 맞다. 결과물인 책도 마찬가지다. 책은 작고, 싸고, 쉽게 어디론가 갈 수 있다. 무엇보다 책은 만들어지고 나면 자기 삶을 살아 나간다. 그 생각이 숨통을 틔우고 다음 책을 만들게 한다.