형태와 구멍

아베 코보의 소설 모래의 여자에는 흘러내리는 모래에 파묻히지 않도록 구덩이 안에서 매일 삽질을 해야 하는 남자가 등장한다. 그렇지 않으면 구덩이는 무너지고, 하나의 구덩이가 무너지면 마을 전체가 무너지기 때문이다. 소설에는 다음과 같은 문장이 있다. “모래 쪽에서 생각하면 형태가 있는 모든 것이 허망하다. 확실한 것은 오로지 모든 형태를 부정하는 모래의 유동성뿐이다.” 모래는 움직이고, 끊임없이 저항을, 힘의 반응과 대응을 요구한다. 무엇이 이 유동성에 관여하는 힘이 될 수 있는가?

유동성뿐인 모래를 위한 서사적 배경으로 이 소설에서 구덩이가 등장한 것은 어쩌면 당연한 것일지도 모르겠다. 왜냐하면 구멍은 유동성을 응집시키고 가시화시켜주는 것이자 동시에 촉발하는 것이기 때문이다. 대개 구멍이란 것은 짙은 어둠으로 표현되곤 하는데, 그리하여 그것은 인식론적 불가능성에의 은유가 되어 수다한 이야기를 상상하도록 한다. 토끼 굴에 들어가며 모험을 시작하는 앨리스의 이야기처럼 말이다. 구멍의 안, 혹은 구멍의 너머는 미지의 세계이며 불확정적이다. 그것이 일종의 상상계라면, 구멍은 분명 실재라는 개념을 생산하는 강력한 장치이기도 하다. 창문이 바라봄으로써 안팎을 나누고 문이 오고 나감으로써 안팎을 나누는 장치라면, 구멍은 어떻게 작동하는 장치인가? 구멍은 무언가가 그곳으로 빨려 들어가거나 빠져 들어간다. 그렇게 구멍은 형태의 변화와 이동을 수반하며 피안과 차안을 생산한다.

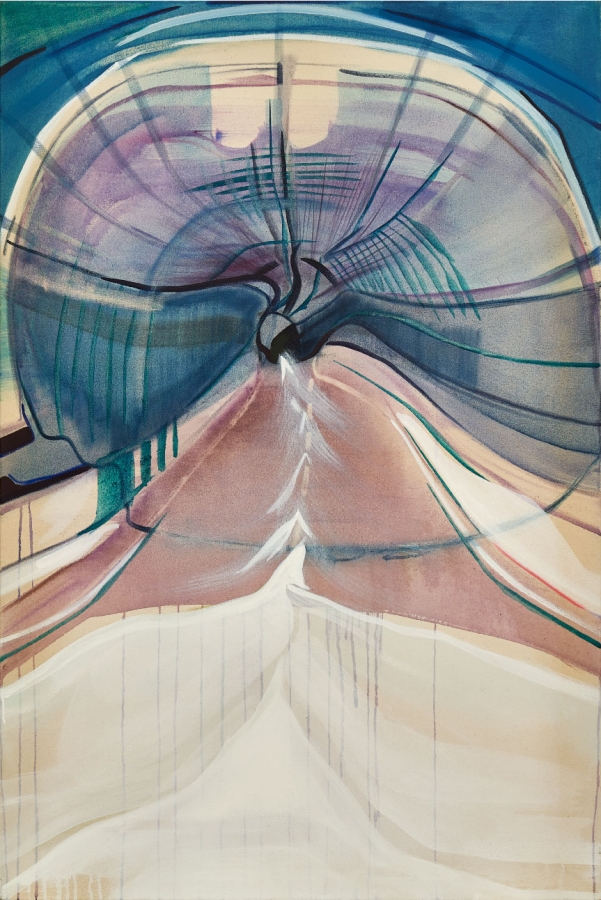

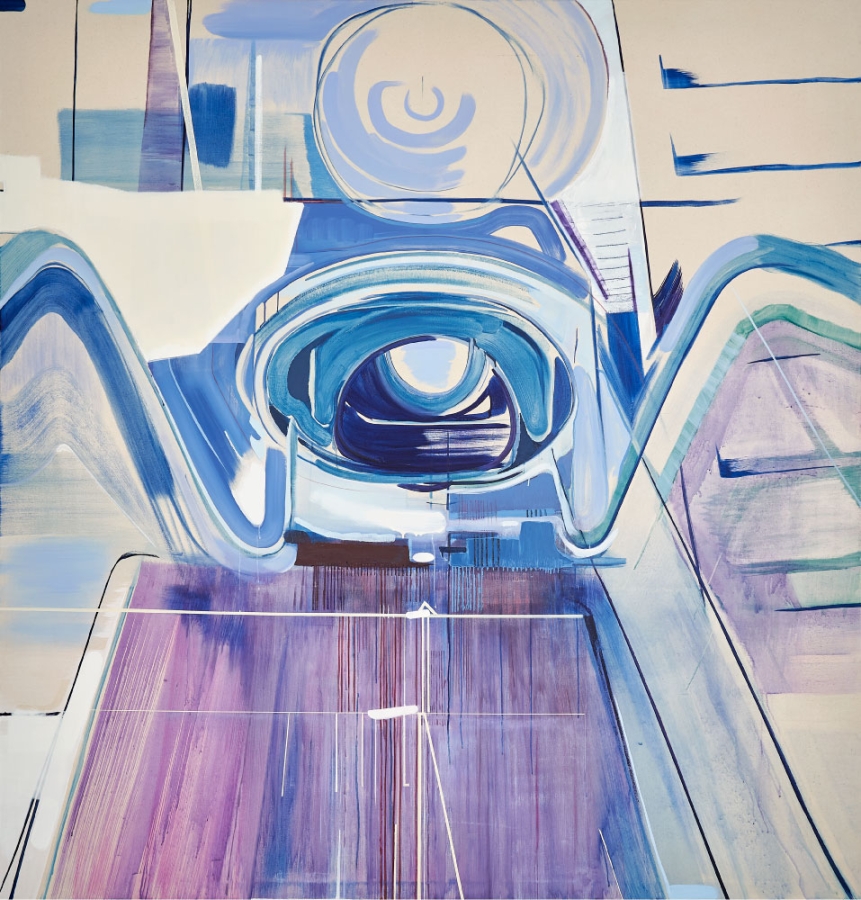

김세은의 회화가 보여주는 것은 비교적 명확하다. 그것은 작가가 직접 보고 겪은 어떤 풍경인데, 보다 정확하게는 풍경으로부터 한걸음 더 침투함으로써 발견되는 ‘장면’이다. 장면이라 일컬어지는 것은 프레이밍으로 포착되고 확대된 특정한 이미지를 뜻한다. 그리고 그가 포착하는 것은 형태를 끊임없이 유동적인 것으로 만드는 힘의 영역이다. 말하자면, 작가의 신중하고 반복적인 응시와 관찰은 형태가 구축된 가시적인 풍경 속에서 형태를 구축하는 힘이 영향을 발휘하는 특수한 시간을 찾아낸다. 그리고 여기에는 대체로 구멍이라는 장치가 연루되어 있다. 이것은 길에 파여 있는 웅덩이나 터널, 혹은 갈라진 틈처럼 구체적인 것이기도 하지만, 구멍을 찾는 두 눈은 특정 장면를 구조적으로 만드는 비가시적인 규칙을 응시한다. 때문에 작가가 가져온 장면이 어디에 있는 것인지, 거기서 무슨 일이 있었는지, 어떤 의미가 있는지 묻는 것은 그의 작업을 이해하는 데 있어서 부수적인 것이다. 이와 같은 질문이 장소의 개념을 전제하는 것이라면, 김세은의 장면은 공간에 대한 사유를 요구하기 때문이다. 전자가 의미로 규정되고 환원된다면, 후자는 의미를 지연시키고 갱신한다. 구멍은 형태의 관계를 다루는, 사물의 위치를 배열하는, 풍경의 유동성을 조정하는 매개변수이며 의미론적으로 환원되지 않는다.

구멍은 형태의 변화에 관여하는 주요한 힘이자 증거이고, 김세은은 회화라는 방법을 통해 그 힘의 영역의 원본 질서를 다시 세운다. 그의 그림은 특정한 지속 동안 유동했던, 유동하는, 그리고 유동할 형태를 가시화한다. 얇게 펴 발라진 해상도 낮은 레이어의 중첩을 통해 수많은 시제는 동시에 그리고 단번에 등장하며 하나의 화면을 완성한다. 즉 동시간성은 고정된 형태를 부정하며 현실을 재생산하는 것이다. 김세은이 회화를 통해 수행하는 것은 이와 같은 조형의 과정이며, 그것은 캔버스 앞에 마주 선 작가 자신의 신체에 의해서, 스스로 그 조건을 자각하고 가동시키면서 이루어진다.

In Abe Kubo’s novel The Woman in the Dunes appears a man impelled to shovel endlessly at the bottom of a sand-besieged pit. If he stops, the pit gives way, which leads to the collapse of the entire village. The novel contains the following sentence: ‘From the sand’s side, all with form are in vain. The only certainty is the fluidity of the sand negating all forms.’ Sand moves and incessantly demands resistance along with the reaction and action of power. What may be this power, intervening in this fluidity?

It might be natural that a pit was set as this novel’s narrative backdrop for the wholly fluid sand. This is because a pit condenses and visualizes fluidity while prompting it at the same time. In general, pits are prone to be portrayed as thick darkness, in turn, serving to be the metaphor of epistemological impossibility that invokes numerous stories; like that of Alice who starts her adventure as she falls in a rabbit hole. The inside or beyond of a pit is a world unchartered and indefinite. If this is a kind of the Imaginary, the pit is also clearly an intense apparatus that produces the concept of the Real. If the window is an apparatus that splits the in and out through gazing and the door an apparatus that divides the in and out through entering and exiting, how does the pit operate as an apparatus? Things are sucked or sunk into a pit. That way, a pit produces this world and the world-beyond as it accompanies the transformation of a form and relocation of things.

What Seeun Kim’s paintings imply is quite straightforward. They are the landscapes the artist witnessed and experienced in person, more specifically the ‘scenes’ one discover when they step further into the landscape. This so-called ‘scene’ signifies a certain image captured and blown-up through framing. Here, the artist captures the power that induces the form to a perpetually fluid matter. So to speak, the discreet and repetitive gaze and observation of the artist seize the specific duration that displays the demonstration of the power that constructs the form in the established, visible landscape. And generally, the apparatus of the pit is involved in this process. This is also something as specific as a puddle dug up in the road, a tunnel, or a split crack, but the eyes prying for the pit gaze into the invisible rule, rendering a certain scene as structural. For this reason, it is secondary to ask where the scene is located, what happened there, and what meaning it connotes to understand the artist’s works. If questions of these sorts presuppose the concept of place, it is because Kim’s scenes necessitate a discourse of space. The latter delays and renews meaning if the former is coded and reverted to meaning. The pit is a parameter that deals with the relations of form, rearranges the position of objects, and adjusts the fluidity of a landscape; it cannot be reduced to semantics.

The pit is the primary power and proof intervening in the change of form, and Kim rebuilds the original order of that field through the means of painting. Kim’s paintings visualize the forms that have flowed for a certain duration, are flowing, and will flow. Numerous tenses complete the single square through the superposition of thin, low-res layers as they appear simultaneously and immediately. In other words, contemporaneity negates a fixed form and reproduces reality. What Kim executes through her painting is this process of construction, realized through the artist’s body facing the canvas, in operation as she is self-conscious of the condition.