회색 장소: kdk의 연작에 관한 노트

회색은 우리를 둘러싸고 있지만 우리는 회색을 무시한다. 우리가 여정하는 길은 색의 영역을 해부하는 회색 끈이다.

- 데릭 저먼, 회색 물질, 크로마(1994) 중에서

동시대 예술에 다가서려 할 때, 나는 종종 그것이 회색 장소를 만들어가려는 풍경을 목격하곤 했고, 동시대 예술이 회색을 필요로 하는 이유가 무엇일까 궁금해 했다. 여기서 말하는 회색 장소라는 것이 사전적 의미에서 ‘흰 빛을 띠는 검정’이 칠해진 공간을 뜻하는 것은 당연히 아니다. 그 장소란, 회색을 인식론적 방법으로 삼는 곳으로, 사물들이 놓이는 백색 공간과 움직이는 이미지가 영사되는 흑색 공간의 다음(혹은 사이) 장소이기도 했고1, 다채로운 색상들의 배경이었던 장소이기도 했고2, 주체가 되지 못했던 존재들, 혹은 영역을 가지지 않았던 존재들을 환대하기 위한 장소이기도 했다.3 서로 관련 없어 보이는 이 사례들을 ‘회색 장소’라는 프로토콜을 통해 이해해 보자면, 그것은 모두 일종의 유령 같은 중간 영역을 탐색한다는 것을 알 수 있다. 이 중간 영역은 누구도 주인이 되지 못하고 그저 모든 것들이 교통될 뿐인 일종의 플랫폼이다. 말하자면 이 장소는 끊임없이 유동하는 것, 끊임없이 작용하는 힘의 역학만을 가시화하기 위한 곳이다.

괴테의 색채론을 살펴보면, 연구의 첫 장을 생리색 즉 ‘건강한 눈’의 작용을 통해 인지되는 색에 관해 다룬다. 회색은 바로 여기서 빛과 어둠, 흰색과 검은색 다음으로 논의된다. 생리색은 그 이전까지 “비본질적이고 우연적인 것으로, 기만과 결함”으로 여겨졌으며 “그 무상한 본성을 붙들어놓을 수가 없었으므로 사람들은 그것들을 사악한 유령들의 세계로 추방시켰으며 그렇기에 아주 다양한 이름”으로 불렸다.4 하지만 괴테가 보기에 생리색은 “색채의 조화를 드러내 보여주는” 것으로, 우리는 이를 일종의 매개변수(parameter)라고 다시 이해해볼 수 있다. 그것의 변화로 인해 결과 값이 요동치는 그런 요인 말이다. 괴테는 회색이라는 매개변수가 추동하는 인식의 진실에 관해 다음과 같이 말한다. “그리하여 들숨은 이미 날숨을 전제로 하며 그 역도 마찬가지이고, 또한 모든 수축도 팽창을 전제로 한다. 그것은 또한 여기에서도 표현되는 생의 영원한 공식이다. 눈에 어둠이 제공되면, 눈은 또한 밝음을 요구한다. 밝음을 그 앞에 가져오면 눈은 어둠을 요구한다. 눈은 바로 이러한 방식으로 자신의 생동성을 보여준다. 그리고 물체와 대립되는 그 무엇을 자신으로부터 만들어냄으로써 물체를 포착하는 자신의 권리를 보여준다.”5

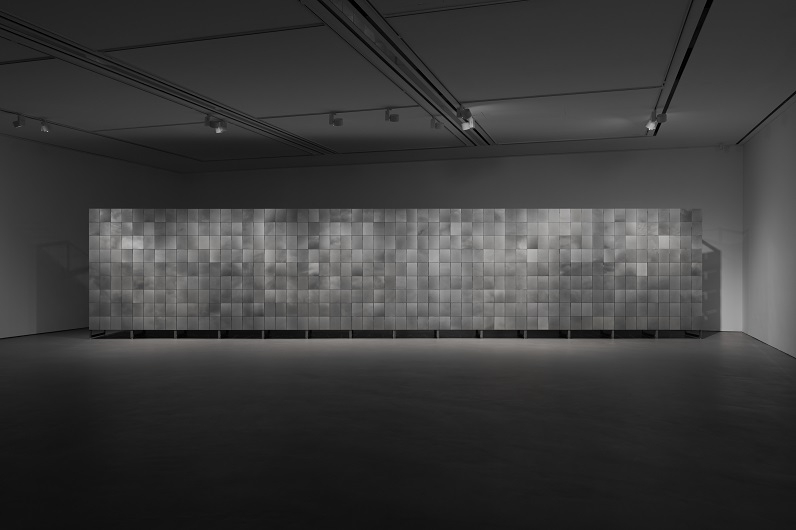

김도균의 g 연작은 구름을 피사체로 둔 사진이기에 구름 사진이라고 해도 맞는 말이고, 현실 효과를 목적에 두지 않고 카메라를 통해 구름이라는 대상을 회색으로서 재현했다는 점에서 현실 공간을 색으로 전환한 회화적 작업이라고 해도 맞는 말이다. 물론 전자 보다는 후자가 역사적인 관점에서도, 비평적인 관점에서도 예술 작품에 관한 훨씬 흥미로운 생각을 유발한다. 이 사진 작업은 선형 원근법적 질서가 깨어진 일종의 구문론적 공간을 구축함으로써 감상자의 위치 감각을 잃게 하며 물질 그 자체로서의 이미지와 관계 맺도록 한다는 점에서 현대적인 회화의 기원을 상기시킨다. 이미지를 보기 위한 단 하나의 자리가 확정된 것이 아니라 모든 보기의 자리에서 이미지가 생동한다는 앎은 언제 어디서나 자명했던 사실이 아니라 역사적인 구성물이라는 것을 우리는 이미 이해하고 있다.

하지만 나는 무엇보다도, 김도균의 g 연작이 그 자체로 회색 장소를 구성하려 한다는 점을 곱씹는다. 물론 여기서 ‘장소’라고 하는 것은 이 연작에 속한 사진들이 각각 저마다 찍힌 시간과 GPS 좌표를 제목으로 삼고 있음을 염두에 두고 하는 표현이 아니다. 그보다는 앞서 언급했던, 오늘날의 예술 실천들이 진력하는 회색 인식론에 기반한 회색 장소, 모든 것이 끊임없이 교차하고 드러나며 상호작용하는 장소를 뜻한다. 역사적으로 구름과 하늘을 찍은 사진들은 수도 없이 많았지만, 그와 비교해 이 작업이 구분되는 점이 있다면 바로 g 연작은 그것 스스로 회색 장소를 구성하려 한다는 점일 것이다. g 연작은 구름의 형태학에도 관심이 없고, 구름의 움직임에도, 사진의 현실성에도 관심이 없다. 그보다는 사진적 이미지가 어떻게 가장 강력하고 효과적으로 물질적인 회색 장소로 나아갈 수 있는지를 질문하고 이를 천천히 구성해 나아간다. 아마도 작가가 리-아날로그라고 일컫는, 이미지를 물질화하는 과정이 필연적인 이유는 거기에 있을 테다. 이것은 환영과 지지체로부터 가능한 멀리 달아나는 동시에 사진적 이미지를 놓지 않는다는 팽팽한 긴장 속에 있다. 마치 그것이 숙명인 것처럼.

이 연작이 2015년부터 시작되어 2019년까지 3,000여 장에 이르는 숫자가 쌓였다는 사실은 쉬이 작가에 관한 낭만적인 드라마로 소비될 수 있지만, 여기서 의미심장한 것은 바로 이 사진 작업이 가공할 만한 수준으로 반복되어 왔다는 것과 그 반복의 과정에서 일관되게 표준반사율 값의 회색을 구현한다는 하나의 조건을 고수해왔다는 사실이다. 우리는 이를 사진가의 수행자적 면모로 읽을 것이 아니라 이미지의 존재론으로서 숙고해야 하는데, 그것은 현실의 파편들을 수집하고 조율하여 하나의 픽션을 구성하는 영화적인 것과 크게 다르지 않다. 표준반사율이 현실을 가장 현실적으로 재현하기 위한 제도화되고 관습화된 지식임을 떠올리면, 이와 같은 사진에 관한 보수적인 접근이 오히려 회색 장소로 나아가기 위한 계기가 된다는 것은 무척 흥미롭게 느껴진다. 이런 맥락에서 돌아보자면, 일견 매우 단순해 보이는 g 연작은 김도균이 사진에 관한 근원적인 숙고를 수행했던 시간을 대표한다고도 할 수 있을 것이다. 그 이미지가 도대체 무엇인지 묻고, 그 회색 장소가 무엇을 초대하고 거기서 어떤 몸짓이 이루어지는지 살피는 일은 보는 이들의 몫으로 이양된다.

-

미술 제도에 관한 논의에서, ‘회색 방’은 오늘날의 미술관 실천에 관한 분석이자 다가올 박물관 모델로서 제안되곤 한다. 이는 근대적인 화이트 큐브 이후, 그리고 움직이는 것들 특히 영화를 데려 놓았던 블랙 박스 이후를 의식한다는 점에서 다분히 역사적이다. 그곳은 미술사학자 할 포스터의 표현에 따르면 예술 작품의 ‘난잡함(promiscuity)을 드러내는 장소로서 온갖 시차(parallax)를 구축하는 장소이다. Hal Foster, After the White Cube, LRB vol. 37 no. 6, 2015 ↩

-

데릭 저먼이 한 에세이에서 말하길, 강렬한 색채 사용으로 유명한 앙리 마티스의 작업실 벽은 회색이었지만, “그는 이를 무시했다”고 말한다. Derek Jarman, Grey Matter, Chroma, Vintage, 1994. ↩

-

객체들의 존재론, 인류세의 성찰, 그리고 제 3세계를 축으로 재구성되는 지역의 역사와 서발턴 등은 모두 회색의 인식론에 기반한다고 할 수 있을 것이다. ↩

-

요한 볼프강 폰 괴테 지음, 장희창 외 옮김, 색채론, 민음사, 2003, 48쪽. ↩

-

위의 책, 58쪽. ↩