가방을 든 사람

조각가의 손에는 망치나 정, 톱, 칼 같이 물질을 자르고 깎아내고 구멍 뚫는 도구가 들려 있을 것이라고 보통은 생각한다. 그런데 그의 손에 들려 있는 것이 가방이라면? 가방은 무언가를 담고, 다른 장소로 이동하고, 거기서 그 무언가를 나누는 도구다. 겉으로 봐선 무엇이 얼마나 들었는지 알 수 없다. 가방을 손에 드는 것이 조각가의 일이 된다면, 그렇게 해서 만들어진 것은 뭐라고 이를 수 있을까?

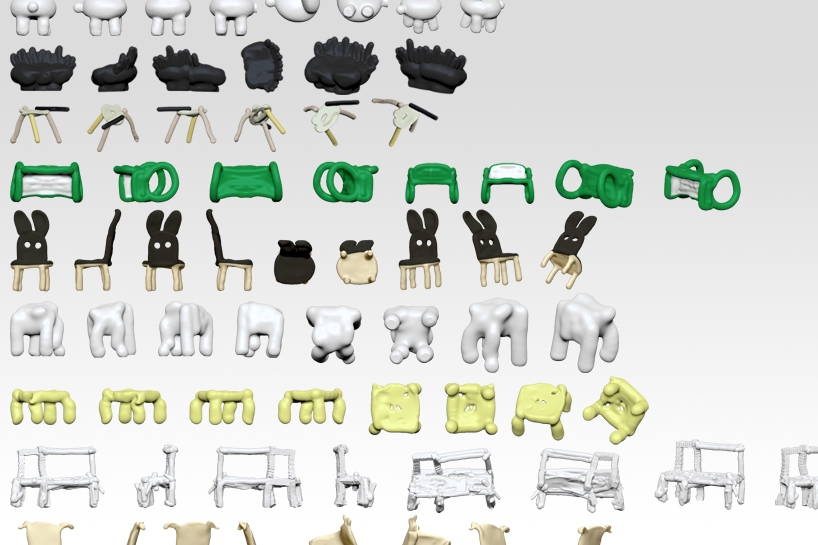

구글에 “내 이웃의 의자”를 검색하면 프로젝트에 참여할 주민을 모집하는 포스터를 볼 수 있다. 참여자가 VR로 직접 의자를 디자인하고, 만들어진 의자는 전시까지 되며 인터넷이 연결되는 곳이면 어디에서나 참여 가능하다는 내용이다. 양구군에서 게시한 프로젝트를 소개하는 유튜브 영상에는 참여자들이 VR 기계를 이용해 직접 의자를 디자인하는 모습이 담겨 있다. 그들의 일상적 공간에서 말이다. 군청 직원은 군청의 민원실에서, 주부는 집의 거실에서, 간호사는 병원 로비에서, 천문학자는 연구실 책상에서, 또 어떤 주민은 마을회관에서 VR로 자신의 의자를 만든다. 진지하고 신중한 와중 어린이처럼 즉흥적이고 경쾌하게 몸을 쓰며 자신의 형태를 만들어 나간다. 이웃 주민이 구경하다 가기도 하고 반려견은 지루한 듯 하품도 한다. 프로젝트를 기획하고 진행한 정지현 작가는 노트북과 VR 기계를 가방에 넣어 그들의 공간으로 찾아가 그들이 의자를 만들 수 있도록 도왔다. 10여 개의 의자들은 3D 프린터로 제작되어 파로호 꽃섬의 나무 한 그루를 중심에 두고 던져 놓은 듯 설치 되었다.

내 이웃의 의자는 주민이 능동적으로 참여하고 작품 생산의 주체가 된다는 점에서 지역 사회 기반(community based) 공공미술의 성격을 띈다.1 여러 굴절을 지나온 공공미술 개념과 역사적으로 축적된 실천의 아카이브를 기준으로 내 이웃의 의자를 도식적으로 분류하고 분석하는 것은 그리 어렵지 않을 것이다. 아마추어리즘의 조형적 아름다움에 대해서 말하는 것도 어렵지 않다. 그런데 유튜버 ‘왘싱’이 올린 한 영상을 보고 나면, 이 프로젝트의 어딘지 묘한 구석을 알아채게 된다. 그리고 ‘공공미술’을 분류 체계로 도입하기 보다는 전혀 다른 방식으로 이해해보기를 시도하게 된다. 전역한 직업 군인으로 양구에 거주하고 있는 왘싱은 내 이웃의 의자 프로젝트에 참여해 직접 의자를 디자인한 여러 명 중 하나다. 그는 주말 오후에 도시락을 싸서 자신이 만든 의자가 있는 파로호 꽃섬을 찾는다. 의자를 뒤에 두고 원두막에 앉아 점심을 먹고, 파로호를 둘러보며 다른 의자 작품을 보여주기도 하고, 춤추고, 자신이 만든 의자에 앉아 기타 치며 노래 부른다. 의자는 화면의 배경이든 구석이든 한 부분만을 차지할 뿐 올려다보는 주인공이 아니다. 갑자기 등장해서 존재감이 생겨버린 특별한 물건이지만 일상에서 스쳐가는 무심한 물건이기도 하다. 무엇보다도 의자는 작품임을 넘어 자신의 삶을 이야기하게 해 주는 한 물건이다. 이야기를 이끌어내는 물건이란 변화한 현실 그 자체에 대한 증거일 수도, 변화한 현실에 대한 인지의 증거일 수도 있다. 그러한 물건이 촉발한 이야기는 크든 작든 삶과 관여한 현실을 재편한다. 그리고 삶과 현실을 표상하거나 대리하지 않고 삶의 구체적이고 작은 부분들을 드러낸다.

나는 VR 기계가 담긴 가방이 양구의 한 주민이 게시한 이야기 영상에까지 이르게 된 연유에 대해서 생각했다. 거기에는 분명 시간이 중요하게 도입되어 있는데, 그 시간은 작품을 감상하는 시간이 아니라 물건이 등장하기까지의 시간이다. 그러한 시간을 가능하게 한 것은 VR이라는 기계일 텐데, 그것이 새로운 시각성을 가진 최신의 기계 장치라는 이유 때문이 아니라 쉽고 간편하게 가방에 넣었다가 장소를 이동하여 다시 손쉽게 꺼내어 누구나 조작하여 쓸 수 있는 로우 테크놀로지로서 다루어 졌기 때문이다. 새로운 이야기와 매체 사용의 재발명은 긴밀히 얽혀 있다. 가방을 들고 저마다의 장소에 방문하는 정지현의 모습은 고도화된 기술을 사용하는 예술가가 아니라 이 동네 저 동네를 떠돌아 다니며 이야기를 풀어 놓는 흔하디 흔한 이야기꾼과 더 닮아 있었다. 물론 정작 자신은 아무 말도 하지 않고 가방만 열어 속에 든 것을 보여 줄 뿐인 이야기꾼이지만 말이다.

그리고 이것은 오늘날의 미술이 거의 망각한 오래 전의 어떤 것을 회복하는 일처럼 보이기도 한다. 어슐러 K. 르 귄은 허구를 운반하는 가방 이론(The Carrier Bag Theory of Fiction, 1986)에서 찌르고 때리고 자르는 창의 문명과 채집하고 보존하고 나누어주는 가방의 문명이 분기되는 아주 오래 전을 되돌아 본다. 창이 영웅을, 주인공을 필요로 하고 정복, 개척, 승리와 패배, 구원과 희생의 서사를 구축한다면 가방은 작고 다양한 이름 없는 것들이 뒤죽박죽 순서를 가지지 않은, 구체적인 삶의 진실을 닮은 이야기를 위한 공간이다. 가방의 서사를 잃지 않기 위해선, 일단 우리는 가방을 마련하고, 거기에 무언가를 담고, 어딘가를 방문해서, 가방을 열어 안에 든 것을 나누고 이리저리 연결해보며 어떤 조형을 찾아 나가는 과정을 기억해야 할 것이다.

-

이 계열의 공공미술은 건축물이나 도심 속 공공연한 공공장소에 세워지는 장식품 혹은 기념물로서의 공공미술에 대해 반발하는 역사적 과정 속에서 등장했다. 수잔 레이시는 이 흐름을 새로운 장르의 공공미술((New Genre Public Art)이라 명명했다. 지금 우리 주변을 채우고 있는 공공미술이라 불리는 것은 이처럼 여러 역사적 순간이 동시에 거주하고 있는 풍경이다. 때문에 공공미술은 여전히 여러 이념들 사이에서 논쟁적인 장소가 되는 것이다. 특히 ‘공공’이라고 하는 담화는 ‘미술’이라는 담화와 마찬가지로 시대적 조건과 호응하며 물결치듯 변화하기 때문에 그곳은 늘상 담론의 전쟁터가 될 수밖에 없다. 이러한 유동성 속에서 세스 프라이스는 확산(Dispersion, 2002)을 통해 인터넷의 등장을 공공미술의 통시적-공시적 교차점에 도입하며 특권화 하는 탁월함을 보이기도 했다. ↩